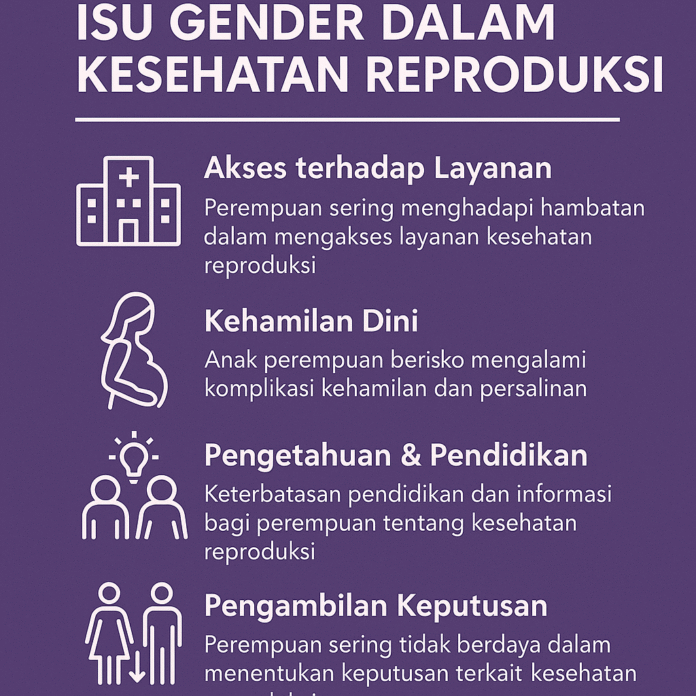

Kesehatan reproduksi adalah hak dasar setiap individu, baik perempuan maupun laki-laki. Namun, dalam praktiknya, konstruksi sosial budaya dan ketidaksetaraan gender sering menjadi penghalang bagi terpenuhinya hak tersebut.

Perempuan seringkali menghadapi tanggung jawab reproduktif yang lebih besar, sementara laki-laki dianggap hanya sebagai “penentu keputusan”, bukan mitra yang setara.

Memahami isu gender dalam kesehatan reproduksi penting agar kebijakan, layanan kesehatan, dan edukasi dapat lebih adil dan inklusif.

📌 Apa itu Gender dan Hubungannya dengan Kesehatan Reproduksi?

- Jenis kelamin (sex) → perbedaan biologis (perempuan bisa hamil, laki-laki menghasilkan sperma).

- Gender → peran sosial yang dilekatkan masyarakat pada laki-laki & perempuan.

Contoh dalam kesehatan reproduksi:

- Perempuan dianggap “wajib” mengurus kehamilan & KB.

- Laki-laki jarang dilibatkan dalam konseling reproduksi.

Ketimpangan ini berpengaruh pada:

- Akses layanan kesehatan → perempuan sering terhambat budaya & finansial.

- Pengambilan keputusan → laki-laki dominan menentukan, perempuan pasif.

- Beban psikososial → perempuan memikul stigma lebih besar (kehamilan di luar nikah, infertilitas).

🏥 Contoh Isu Gender dalam Kesehatan Reproduksi

- Kehamilan & Persalinan

- Perempuan menanggung risiko medis, tapi keputusan melahirkan di fasilitas kesehatan sering tergantung suami/keluarga.

- Minimnya dukungan suami → angka kematian ibu tetap tinggi.

- Keluarga Berencana

- Program KB lebih menargetkan perempuan (pil, suntik, IUD), sementara partisipasi KB pria (kondom, vasektomi) masih rendah.

- Alasan? Norma maskulinitas & minimnya edukasi KB pria.

- Kesehatan Reproduksi Remaja

- Remaja perempuan lebih rentan pada stigma seksualitas, kehamilan tidak diinginkan, & pernikahan usia dini.

- Remaja laki-laki sering luput dari edukasi, dianggap “tidak perlu” diberi penyuluhan kespro.

- Penyakit Menular Seksual (PMS)

- Perempuan lebih rentan tertular HIV/AIDS tapi sering sulit bernegosiasi soal seks aman karena relasi kuasa tidak setara.

- Infertilitas

- Jika pasangan belum punya anak, perempuan sering disalahkan, padahal 40–50% infertilitas disebabkan faktor pria.

🎯 Mengapa Gender Harus Diarusutamakan dalam Kesehatan Reproduksi?

✅ Meningkatkan akses & kualitas layanan → layanan kesehatan lebih peka pada kebutuhan laki-laki & perempuan.

✅ Mengurangi stigma & diskriminasi → misalnya pada ibu hamil di luar nikah, remaja yang butuh informasi kespro, atau pasangan infertil.

✅ Mendorong keterlibatan pria → pria terlibat dalam KB, mendukung kehamilan, & berbagi tanggung jawab.

✅ Mencapai kesetaraan hak kesehatan → semua orang punya hak atas tubuh & kesehatan reproduksinya.

🛠 Strategi Mengatasi Isu Gender dalam Kesehatan Reproduksi

- Edukasi Berperspektif Gender

- Mengajarkan sejak dini bahwa kesehatan reproduksi bukan hanya urusan perempuan.

- Memberikan ruang diskusi setara bagi remaja laki-laki & perempuan.

- Pelayanan Kesehatan Inklusif

- Konseling KB untuk pasangan, bukan hanya perempuan.

- Layanan bersahabat remaja yang tidak menghakimi.

- Kebijakan Pro-Gender

- Cuti ayah, klinik ramah laki-laki, layanan reproduksi lansia.

- Pemberdayaan perempuan untuk mengambil keputusan terkait tubuhnya.

- Kemitraan & Advokasi

- Melibatkan tokoh masyarakat & agama untuk mengubah norma yang merugikan perempuan.

- Menggandeng media untuk kampanye kesehatan reproduksi berbasis kesetaraan gender.

Soal Latihan

1. Apakah program KB di Indonesia sudah adil bagi laki-laki & perempuan?

2. Bagaimana cara mengurangi stigma terhadap remaja yang ingin mendapat edukasi seksualitas?

3. Sejauh mana peran suami dalam mendukung kehamilan & persalinan yang aman?

Jawaban:

1. Belum sepenuhnya adil.

Program Keluarga Berencana (KB) di Indonesia masih didominasi oleh peran perempuan. Mayoritas metode kontrasepsi yang digunakan adalah untuk perempuan seperti pil, suntik, IUD, dan implan. Sementara peran laki-laki masih sangat terbatas, baik dalam penggunaan kondom maupun vasektomi yang masih dianggap tabu.

Faktor penyebab ketimpangan:

1. Norma gender tradisional yang menganggap kontrasepsi adalah tanggung jawab perempuan.

2. Minimnya edukasi dan promosi kontrasepsi pria dalam layanan kesehatan.

3. Stigma sosial terhadap laki-laki yang menggunakan kontrasepsi, terutama vasektomi.

Kesimpulan:

Agar lebih adil, perlu pendekatan berbasis gender yang melibatkan laki-laki secara aktif dalam pengambilan keputusan dan penggunaan kontrasepsi.

2. Beberapa langkah strategis:

– Pendidikan Seksualitas Komprehensif (PSK):

Mengintegrasikan pendidikan seks yang ilmiah, tidak menghakimi, dan sesuai usia ke dalam kurikulum sekolah, bukan sekadar pendidikan reproduksi.

– Melibatkan orang tua dan guru:

Memberikan pelatihan kepada pendidik dan orang tua agar nyaman berbicara soal seksualitas secara sehat dan terbuka tanpa menakut-nakuti.

– Normalisasi percakapan:

Membuka ruang diskusi di media sosial, seminar, dan komunitas remaja agar edukasi seks dipandang sebagai hak, bukan aib.

– Mengubah pendekatan layanan kesehatan:

Fasilitas kesehatan ramah remaja perlu dibentuk agar remaja merasa aman dan tidak dihakimi ketika mencari informasi.

Kesimpulan:

Mengurangi stigma memerlukan kolaborasi lintas sektor, pendekatan berbasis hak asasi manusia, dan perubahan budaya yang menekankan edukasi daripada kontrol.

3. Peran suami sangat krusial dan multidimensional, meliputi:

– Dukungan emosional:

Memberi rasa aman, perhatian, dan kenyamanan kepada istri selama masa kehamilan, persalinan, dan pascapersalinan.

– Partisipasi aktif dalam layanan kesehatan:

Menemani istri saat periksa kehamilan, persalinan, dan membuat keputusan medis bersama.

– Penyediaan sumber daya:

Membantu dari segi finansial, transportasi ke fasilitas kesehatan, dan logistik saat istri melahirkan.

– Menjadi ayah siaga:

Konsep “suami siaga” (siap antar, siap jaga, dan siap dana) penting untuk menekan angka kematian ibu dan bayi.

Kesimpulan:

Peran suami adalah faktor penting dalam menjamin kesehatan ibu dan anak. Dukungan penuh dari suami berdampak langsung pada keberhasilan proses kehamilan dan persalinan yang aman.

Jawaban

No 1.

Tidak adil, karena beban fisik dan psikologis lebih banyak diterima oleh perempuan. Namun, kesadaran akan pentingnya keterlibatan laki-laki mulai tumbuh, dan upaya perbaikan menuju keadilan gender dalam KB terus dikembangkan.

No 2

Edukasi harus menekankan bahwa pendidikan seks bukan soal mendorong perilaku seksual, tapi soal membekali remaja dengan pengetahuan untuk membuat keputusan yang sehat. Dorong komunikasi terbuka antara orang tua dan anak soal tubuh, relasi, dan seksualitas.

No 3

Peran suami dalam mendukung kehamilan dan persalinan yang aman sangat penting dan bisa berdampak langsung pada kesehatan fisik maupun mental istri serta keselamatan ibu dan bayi. Seperti:

– dukungan emosional

Mengurangi stres dan memberikan rasa aman serta dicintai dan dihargai

– dukungan fisik

Memberikan asupan nutrisi yang baik dan mengingatkan minum vitamin sesuai anjuran.

– peran dalam pengambilan keputusan

Memastikan ibu melahirkan di fasilitas kesehatan yang layak dan aman.

Selamat sore,saya machbuby 01230100009 ijin menjawab, Berikut adalah jawaban menurut saya :

1. Apakah program KB di Indonesia sudah adil bagi laki-laki & perempuan ?

Belum sepenuhnya adil. Meskipun program Keluarga Berencana (KB) di Indonesia terbuka bagi laki-laki dan perempuan, kenyataannya mayoritas beban penggunaan alat kontrasepsi masih dibebankan kepada perempuan. Data menunjukkan bahwa penggunaan kondom pria dan vasektomi masih sangat rendah dibandingkan dengan pil, suntik, atau IUD yang digunakan perempuan. Hal ini menunjukkan adanya ketimpangan tanggung jawab reproduksi, baik karena faktor budaya, kurangnya edukasi untuk pria, maupun minimnya promosi alat kontrasepsi pria.

2. Bagaimana cara mengurangi stigma terhadap remaja yang ingin mendapat edukasi seksualitas ?

Cara menguranginya adalah dengan:

– Mengintegrasikan pendidikan seksualitas ke dalam kurikulum formal, agar menjadi hal biasa, bukan tabu.

– Memberi pelatihan kepada guru dan orang tua untuk menyampaikan materi secara terbuka dan ilmiah, bukan dengan pendekatan moralistik.

– Melibatkan tokoh masyarakat dan agama untuk mendukung pendekatan edukatif dan preventif.

– Menggunakan media sosial dan digital secara kreatif untuk menyampaikan informasi yang benar dan ramah remaja.

Dengan cara-cara ini, persepsi bahwa remaja belajar tentang seksualitas karena “nakal” bisa berubah menjadi pemahaman bahwa mereka butuh informasi demi kesehatan dan perlindungan diri.

3. Sejauh mana peran suami dalam mendukung kehamilan & persalinan yang aman ?

Peran suami sangat besar dan krusial. Suami bukan hanya sebagai pendamping emosional, tapi juga berperan dalam:

– Memberi dukungan psikologis dan fisik selama kehamilan dan persalinan.

– Mengambil keputusan bersama istri dalam hal layanan kesehatan, persalinan, dan penggunaan kontrasepsi pascapersalinan.

– Menjadi bagian dari perawatan pascamelahirkan, termasuk membantu pekerjaan rumah dan merawat bayi.

-Menyediakan akses finansial dan logistik untuk pemeriksaan kehamilan rutin dan persalinan yang aman.

Ketika suami terlibat aktif, risiko komplikasi menurun, dan kesehatan ibu serta bayi dapat lebih terjamin,sekian dan terima kasih

Nama: Agnesia Nelma Savsavubun (01230000027)

Izin menjawab pertanyaan ibu:

1. Menurut saya, program KB di Indonesia masih belum sepenuhnya adil bagi laki-laki dan perempuan, karena sebagian besar metode kontrasepsi lebih banyak dibebankan kepada perempuan. Meskipun ada metode KB untuk laki-laki, seperti kondom dan vasektomi, penggunaannya masih jarang dibandingkan dengan metode untuk perempuan.

2. Menurut saya, cara mengurangi stigma terhadap remaja yang ingin mendapat edukasi seksualitas adalah dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa edukasi ini penting untuk kesehatan reproduksi dan pencegahan perilaku berisiko. Selain itu, perlu adanya kampanye dan sosialisasi yang mendukung pembicaraan tentang seksualitas secara terbuka namun tetap sesuai norma dan usia remaja.

3. Menurut saya, peran suami dalam mendukung kehamilan dan persalinan yang aman sangat penting, mulai dari memberikan dukungan emosional, membantu pemenuhan kebutuhan gizi ibu hamil, menemani saat pemeriksaan kehamilan, hingga berperan aktif dalam pengambilan keputusan terkait persalinan. Dukungan suami dapat meningkatkan kesehatan ibu dan janin serta mengurangi risiko komplikasi saat melahirkan.

Izin menjawab pertanyaan ibu:

1. Menurut saya, program KB di Indonesia masih belum sepenuhnya adil bagi laki-laki dan perempuan, karena sebagian besar metode kontrasepsi lebih banyak dibebankan kepada perempuan. Meskipun ada metode KB untuk laki-laki, seperti kondom dan vasektomi, penggunaannya masih jarang dibandingkan dengan metode untuk perempuan.

2. Menurut saya, cara mengurangi stigma terhadap remaja yang ingin mendapat edukasi seksualitas adalah dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa edukasi ini penting untuk kesehatan reproduksi dan pencegahan perilaku berisiko. Selain itu, perlu adanya kampanye dan sosialisasi yang mendukung pembicaraan tentang seksualitas secara terbuka namun tetap sesuai norma dan usia remaja.

3. Menurut saya, peran suami dalam mendukung kehamilan dan persalinan yang aman sangat penting, mulai dari memberikan dukungan emosional, membantu pemenuhan kebutuhan gizi ibu hamil, menemani saat pemeriksaan kehamilan, hingga berperan aktif dalam pengambilan keputusan terkait persalinan. Dukungan suami dapat meningkatkan kesehatan ibu dan janin serta mengurangi risiko komplikasi saat melahirkan.

1. Apakah program KB di Indonesia sudah adil bagi laki-laki dan perempuan?

Belum sepenuhnya adil.

Meskipun program Keluarga Berencana (KB) di Indonesia ditujukan untuk semua pasangan usia subur, pada praktiknya beban utama pelaksanaan KB masih banyak ditanggung oleh perempuan. Data dari BKKBN menunjukkan bahwa mayoritas pengguna alat kontrasepsi adalah perempuan (IUD, pil, suntik, implan), sedangkan partisipasi pria (kondom, vasektomi) masih sangat rendah.

Penyebab ketimpangan ini meliputi:

Kurangnya edukasi dan promosi KB pria, baik dari pemerintah maupun tenaga kesehatan.

Stigma terhadap metode KB pria seperti vasektomi yang dianggap mengurangi kejantanan.

Peran gender tradisional yang masih melekat, di mana urusan reproduksi dianggap tanggung jawab perempuan.

Solusi yang dibutuhkan: kampanye inklusif, pelibatan laki-laki dalam edukasi reproduksi, serta penyediaan layanan KB pria yang mudah dan aman.

2. Bagaimana cara mengurangi stigma terhadap remaja yang ingin mendapat edukasi seksualitas?

Langkah-langkah penting:

Normalisasi edukasi seksualitas sebagai hak, bukan tabu.

Seksualitas harus dipandang sebagai bagian dari kesehatan, bukan sesuatu yang memalukan. Edukasi ini mencakup aspek biologis, emosional, hingga nilai-nilai tanggung jawab.

Libatkan orang tua dan guru secara aktif.

Edukasi seks tidak boleh hanya dari media atau teman sebaya. Orang dewasa perlu diberikan pelatihan agar bisa menjadi sumber informasi yang aman dan terpercaya bagi remaja.

Gunakan pendekatan berbasis fakta dan budaya.

Edukasi seksual tidak harus vulgar; pendekatan bisa disesuaikan dengan nilai budaya lokal tanpa mengorbankan akurasi ilmiah.

Libatkan tokoh agama dan masyarakat.

Dukungan dari tokoh lokal akan membantu mengurangi stigma dan membuka ruang diskusi yang aman.

Hasil akhirnya: remaja lebih paham tentang tubuh, batasan, dan kesehatan reproduksi, serta terhindar dari risiko kehamilan tidak diinginkan dan infeksi menular seksual.

3. Sejauh mana peran suami dalam mendukung kehamilan & persalinan yang aman?

Sangat krusial.

Peran suami tidak hanya sebagai pendamping, tapi sebagai penentu kualitas kehamilan dan persalinan. Penelitian menunjukkan bahwa kehadiran dan dukungan emosional suami dapat meningkatkan kepatuhan ibu terhadap pemeriksaan kehamilan, mengurangi stres ibu hamil, dan mempercepat pemulihan pasca persalinan.

Peran suami yang ideal mencakup:

Terlibat dalam pemeriksaan kehamilan (ANC).

Mendukung keputusan medis (termasuk rujukan bila ada komplikasi).

Membantu kebutuhan nutrisi dan istirahat ibu.

Ikut mengambil cuti jika tersedia (cuti ayah).

Namun, tantangannya masih ada, seperti:

Norma patriarki yang membuat kehamilan dianggap hanya urusan perempuan.

Kurangnya edukasi ayah mengenai peran penting mereka.

Solusi: program edukasi ayah sejak awal kehamilan, dan kampanye publik yang menekankan bahwa kehamilan adalah tanggung jawab bersama.

1. Apakah program KB di Indonesia sudah adil bagi laki-laki & perempuan?

Belum sepenuhnya.

Program KB di Indonesia masih banyak menyasar perempuan sebagai target utama. Hal ini terlihat dari dominasi metode kontrasepsi untuk perempuan dan kurangnya promosi metode kontrasepsi pria seperti kondom dan vasektomi. Ketimpangan ini memperkuat beban perempuan dalam mengatur urusan reproduksi dan mengabaikan peran serta tanggung jawab pria.

➡️ Solusinya: edukasi KB yang menyasar pria, promosi metode kontrasepsi pria, dan konseling KB berbasis pasangan.

2. Bagaimana cara mengurangi stigma terhadap remaja yang ingin mendapat edukasi seksualitas?

Memberikan edukasi sejak dini di sekolah dengan pendekatan ilmiah dan bukan tabu.

Melibatkan orang tua dan guru agar mendukung, bukan menghakimi.

Menggunakan media sosial & platform remaja sebagai ruang diskusi yang aman.

Membangun layanan kesehatan remaja yang ramah, misalnya klinik yang tidak menghakimi atau memalukan remaja.

➡️ Edukasi seksualitas yang tepat tidak mendorong seks bebas, tapi justru mencegah risiko kesehatan & kekerasan seksual.

3. Sejauh mana peran suami dalam mendukung kehamilan & persalinan yang aman?

Peran suami sangat krusial, antara lain:

Memberikan dukungan emosional selama kehamilan.

Membantu pengambilan keputusan medis yang tepat waktu.

Mendampingi istri ke fasilitas kesehatan.

Berpartisipasi dalam perawatan anak setelah lahir (postnatal care).

➡️ Ketika suami aktif mendukung, risiko komplikasi menurun, kesejahteraan ibu meningkat, dan hubungan keluarga jadi lebih sehat.

Nama : Listya Noor Fitria Dali

1. Apakah program KB di Indonesia sudah adil bagi laki-laki & perempuan?

Belum sepenuhnya adil. Program KB lebih banyak menargetkan perempuan dengan metode seperti pil, suntik, dan IUD. Partisipasi laki-laki dalam KB, misalnya menggunakan kondom atau vasektomi, masih rendah karena norma sosial dan minimnya edukasi KB untuk pria.

2. Bagaimana cara mengurangi stigma terhadap remaja yang ingin mendapat edukasi seksualitas?

Memberikan edukasi seksualitas yang inklusif dan berbasis hak sejak dini.

Menciptakan ruang diskusi yang aman dan tanpa stigma untuk remaja laki-laki dan perempuan.

Melibatkan keluarga, sekolah, dan tokoh masyarakat untuk mendukung edukasi kesehatan reproduksi.

Melakukan kampanye yang menormalisasi topik seksualitas dan kesehatan reproduksi.

3. Sejauh mana peran suami dalam mendukung kehamilan & persalinan yang aman?

Peran suami sangat penting, mulai dari mendukung keputusan berobat ke fasilitas kesehatan, membantu mempersiapkan kehamilan, hingga memberikan dukungan emosional selama persalinan. Namun, dalam praktiknya, keterlibatan suami masih minim akibat norma budaya dan kurangnya edukasi, sehingga perlu didorong lebih aktif agar angka kematian ibu bisa ditekan.NPM 0224020023

Nama : annisa nadya azzahra

Npm : 01230100004

1. Secara umum, program Keluarga Berencana (KB) di Indonesia masih belum sepenuhnya adil dan setara bagi laki-laki dan perempuan. Ketimpangan ini tampak jelas dari dominasi perempuan dalam penggunaan alat kontrasepsi, sementara partisipasi laki-laki cenderung minim. Data dari BKKBN menunjukkan bahwa lebih dari 90% peserta KB aktif adalah perempuan, sedangkan laki-laki hanya sebagian kecil yang menggunakan metode seperti vasektomi atau kondom.

Kondisi ini mencerminkan bahwa beban pengendalian kelahiran masih dibebankan pada perempuan. Rendahnya partisipasi laki-laki bukan semata-mata karena akses atau ketersediaan layanan, tetapi juga karena konstruksi sosial yang menempatkan KB sebagai “urusan perempuan”, ditambah minimnya edukasi dan promosi metode KB bagi laki-laki. Oleh karena itu, keadilan gender dalam program KB perlu diperbaiki melalui pendekatan yang lebih inklusif, edukasi yang merata, dan penghapusan bias gender dalam promosi kebijakan KB.

2. Bagaimana cara mengurangi stigma terhadap remaja yang ingin mendapat edukasi seksualitas?

Mengurangi stigma terhadap remaja yang ingin mendapat edukasi seksualitas harus dilakukan melalui pendekatan struktural dan kultural. Secara struktural, kurikulum pendidikan formal harus mengintegrasikan pendidikan seksualitas secara komprehensif, ilmiah, dan berbasis hak asasi manusia. Edukasi ini tidak hanya soal kesehatan reproduksi, tetapi juga mencakup relasi sehat, persetujuan, dan perlindungan dari kekerasan seksual.

Secara kultural, masyarakat perlu diedukasi untuk memandang pendidikan seksualitas sebagai kebutuhan, bukan tabu. Kampanye publik, pelibatan tokoh masyarakat, dan penyuluhan kepada orang tua sangat penting agar terjadi perubahan cara pandang. Di samping itu, penyediaan ruang aman seperti pusat informasi remaja dan layanan konseling berbasis sekolah dapat mendorong remaja untuk mengakses informasi tanpa takut distigmatisasi. Intinya, stigma akan berkurang jika edukasi seksualitas diposisikan sebagai hak, bukan sebagai penyimpangan moral.

3. Sejauh mana peran suami dalam mendukung kehamilan & persalinan yang aman?

Peran suami dalam mendukung kehamilan dan persalinan yang aman sangatlah krusial, namun sering kali masih bersifat pasif dalam praktiknya. Dalam konteks keadilan gender dan hak kesehatan reproduksi, suami seharusnya bukan hanya berperan sebagai penyedia kebutuhan finansial, tetapi juga aktif terlibat secara emosional, psikologis, dan dalam pengambilan keputusan kesehatan.

Dukungan suami dapat terlihat dalam bentuk mendampingi istri ke fasilitas kesehatan, memastikan istri mendapat asupan gizi yang baik, hingga terlibat dalam perencanaan persalinan. Peran ini sangat menentukan, terutama di wilayah dengan akses kesehatan yang terbatas atau budaya patriarkal yang kuat. Kurangnya keterlibatan suami sering kali menyebabkan keterlambatan dalam pengambilan keputusan yang kritis bagi keselamatan ibu dan bayi.

Maka, membangun kesadaran tentang pentingnya peran suami harus menjadi bagian dari strategi pelayanan kesehatan maternal. Pendekatan ini perlu dibangun melalui edukasi berbasis komunitas, pelibatan laki-laki dalam kelas ibu hamil, dan penyusunan kebijakan yang mendukung keterlibatan pasangan secara aktif dalam layanan kesehatan ibu.

1. Menurut saya, program KB di Indonesia masih belum sepenuhnya adil bagi laki-laki dan perempuan, karena sebagian besar metode kontrasepsi lebih banyak dibebankan kepada perempuan. Meskipun ada metode KB untuk laki-laki, seperti kondom dan vasektomi, penggunaannya masih jarang dibandingkan dengan metode untuk perempuan.

2. Menurut saya, cara mengurangi stigma terhadap remaja yang ingin mendapat edukasi seksualitas adalah dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa edukasi ini penting untuk kesehatan reproduksi dan pencegahan perilaku berisiko. Selain itu, perlu adanya kampanye dan sosialisasi yang mendukung pembicaraan tentang seksualitas secara terbuka namun tetap sesuai norma dan usia remaja.

3. Menurut saya, peran suami dalam mendukung kehamilan dan persalinan yang aman sangat penting, mulai dari memberikan dukungan emosional, membantu pemenuhan kebutuhan gizi ibu hamil, menemani saat pemeriksaan kehamilan, hingga berperan aktif dalam pengambilan keputusan terkait persalinan. Dukungan suami dapat meningkatkan kesehatan ibu dan janin serta mengurangi risiko komplikasi saat melahirkan.

Saya bayu mahasiswa program studi sarjana kesmas angkatan 2023

1. Apakah program KB di Indonesia sudah adil bagi laki-laki & perempuan?

Jawabanya tidak adil, terutama bagi perempuan karena mereka yg selalu menjadi target pengguna KB padahal laki laki pun harusnya menjalani program KB juga, sehingga hal ini bisa disebut adil

2. Bagaimana cara mengurangi stigma terhadap remaja yang ingin mendapat edukasi seksualitas?

Menurut saya sasaran edukasi tentang sex adalah hal yg tabu namun sebenarnya hal itu di tengah tengah masyarakat sangat penting apalagi peran orang tua justru harus mendukung program tersebut, maka dari itu untuk mengurangi stigma. Kita juga perlu melakukan pendekatan multi kelompok, jadi bukan hanya remaja saja yg kita edukasi namun orangtua nya juga turut kita ajak supaya mereka lebih sadar dan mendukung edukasi sex kepada anak remaja nya

3. Sejauh mana peran suami dalam mendukung kehamilan & persalinan yang aman?

Suami bertanggungjawab penuh dalam mendukung kehamilan & persalinan yang aman karena merekalah kepala keluarga yg tugasnya memastikan dan membina keluarganya agar sejahtera, jadi jika ada suami yg tidak bertanggungjawab penuh maka dia bukan suami yg layak

Saya bayu mahasiswa program studi sarjana kesmas angkatan 2023

1. Apakah program KB di Indonesia sudah adil bagi laki-laki & perempuan?

Jawabanya tidak adil, terutama bagi perempuan karena mereka yg selalu menjadi target pengguna KB padahal laki laki pun harusnya menjalani program KB juga, sehingga hal ini bisa disebut adil

2. Bagaimana cara mengurangi stigma terhadap remaja yang ingin mendapat edukasi seksualitas?

Menurut saya sasaran edukasi tentang sex adalah hal yg tabu namun sebenarnya hal itu di tengah tengah masyarakat sangat penting apalagi peran orang tua justru harus mendukung program tersebut, maka dari itu untuk mengurangi stigma. Kita juga perlu melakukan pendekatan multi kelompok, jadi bukan hanya remaja saja yg kita edukasi namun orangtua nya juga turut kita ajak supaya mereka lebih sadar dan mendukung edukasi sex kepada anak remaja nya

3. Sejauh mana peran suami dalam mendukung kehamilan & persalinan yang aman?

Suami bertanggungjawab penuh dalam mendukung kehamilan & persalinan yang aman karena merekalah kepala keluarga yg tugasnya memastikan dan membina keluarganya agar sejahtera, jadi jika ada suami yg tidak bertanggungjawab penuh maka dia bukan suami yg layak

Nama : Risda Riri

Npm: 01230000006

1. Apakah program KB di Indonesia sudah adil bagi laki-laki & perempuan?

Belum sepenuhnya adil sih. Sampai sekarang, mayoritas program KB (Keluarga Berencana) masih lebih banyak ngarah ke perempuan. Contohnya, alat kontrasepsi yang paling sering dipakai tuh kayak pil KB, suntik, IUD—semua itu buat cewek. Padahal cowok juga punya opsi kayak kondom atau vasektomi, tapi jarang banget disosialisasikan atau dipakai.

Jadi, secara nggak langsung, perempuan masih lebih banyak “dibebani” tanggung jawab soal KB. Harusnya sih dibagi rata, biar pasangan bisa sama-sama ambil peran dan tanggung jawab.

2. Bagaimana cara mengurangi stigma terhadap remaja yang ingin mendapat edukasi seksualitas?

Pertama, kita harus ubah mindset dulu. Edukasi seks itu bukan ngajarin buat “nakal”, tapi buat kasih pemahaman yang benar soal tubuh, hubungan, dan tanggung jawab. Edukasi ini penting biar remaja bisa bikin keputusan yang sadar dan aman.

Cara ngurangin stigma? Bisa mulai dari ngobrol terbuka di lingkungan yang aman, misalnya lewat diskusi di kampus, komunitas, atau konten edukatif di media sosial. Juga, dorong guru dan orang tua buat lebih terbuka dan nggak nge-judge kalau ada remaja yang pengen tahu. Harus dibiasain kalau nanya soal seksualitas itu bukan hal tabu, tapi wajar.

3. Sejauh mana peran suami dalam mendukung kehamilan & persalinan yang aman?

Peran suami tuh besar banget! Bukan cuma ngasih support secara finansial, tapi juga secara emosional dan fisik. Misalnya, nemenin istri kontrol ke dokter, bantu jaga pola makan & stres, bahkan ikut kelas persiapan lahiran juga oke banget.

Pas persalinan pun, kehadiran suami bisa bikin istri lebih tenang. Jadi, bukan cuma urusan “perempuan aja”, tapi bareng-bareng sebagai tim. Suami juga harus belajar dan paham proses kehamilan biar bisa bantu ambil keputusan penting.

Nama : Katerine Ester Onetin

NPM : 01230000017

1. Apakah program KB di Indonesia sudah adil bagi laki-laki & perempuan?

Secara umum, program Keluarga Berencana (KB) di Indonesia masih cenderung lebih banyak membebankan tanggung jawab pada perempuan. Hal ini terlihat dari dominasi penggunaan metode kontrasepsi seperti pil KB, suntik, implan, dan IUD yang semuanya digunakan oleh perempuan. Sementara itu, partisipasi laki-laki melalui vasektomi atau penggunaan kondom masih tergolong rendah. Faktor budaya, pengetahuan, serta kurangnya promosi metode KB untuk laki-laki menjadi salah satu penyebab ketimpangan ini. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa program KB di Indonesia belum sepenuhnya adil, karena keterlibatan laki-laki masih perlu ditingkatkan melalui edukasi, promosi metode KB untuk pria, dan penghapusan stigma negatif pada metode kontrasepsi laki-laki.

2. Bagaimana cara mengurangi stigma terhadap remaja yang ingin mendapat edukasi seksualitas?

Mengurangi stigma terhadap remaja yang ingin mendapatkan edukasi seksualitas dapat dilakukan melalui beberapa cara. Pertama, orang tua, guru, dan masyarakat perlu diberikan pemahaman bahwa pendidikan seksualitas bukan semata-mata mengajarkan hubungan seksual, melainkan pengetahuan tentang kesehatan reproduksi, perlindungan diri, pubertas, pencegahan kekerasan seksual, dan perencanaan masa depan. Kedua, memasukkan materi pendidikan seksualitas ke dalam kurikulum sekolah secara resmi dengan metode yang sesuai usia, agar informasi yang diterima remaja benar dan tidak didapatkan dari sumber yang salah. Ketiga, membuka ruang diskusi yang aman di keluarga dan sekolah, sehingga remaja tidak merasa takut atau malu bertanya. Keempat, mengedukasi masyarakat secara luas melalui kampanye publik bahwa akses informasi seksualitas adalah hak anak untuk mendukung tumbuh kembang yang sehat.

3. Sejauh mana peran suami dalam mendukung kehamilan & persalinan yang aman?

Peran suami sangat penting dalam mendukung kehamilan dan persalinan yang aman. Suami berperan sebagai pendamping utama yang dapat memberikan dukungan emosional, fisik, dan material kepada istri. Dukungan ini meliputi memastikan istri mendapat asupan gizi yang cukup, mendampingi istri dalam pemeriksaan kehamilan rutin, membantu pengambilan keputusan terkait tempat persalinan, serta menyiapkan biaya persalinan dan pasca persalinan. Selain itu, suami juga diharapkan mendukung istri dalam menjaga kesehatan mental, mengurangi beban pekerjaan rumah tangga yang berat, dan membantu mempersiapkan peran sebagai orang tua bersama-sama. Dengan keterlibatan aktif suami, risiko komplikasi kehamilan dapat diminimalkan dan proses persalinan dapat berjalan lebih lancar dan aman.

Nama : Anselma S Kartini Karang

NPM : 01230000002

1. Apakah program KB di Indonesia sudah adil bagi laki-laki dan perempuan?

Belum sepenuhnya adil. Sampai sekarang, sebagian besar program KB lebih fokus pada perempuan, seperti pil, suntik, dan IUD. Padahal, laki-laki juga bisa ikut berperan, misalnya dengan menggunakan kondom atau vasektomi. Tapi masih banyak laki-laki yang belum tahu atau belum mau ikut. Jadi, perlu edukasi dan dukungan agar laki-laki juga aktif dalam KB.

2. Bagaimana cara mengurangi stigma terhadap remaja yang ingin mendapat edukasi seksualitas?

Caranya dengan memberi pemahaman kepada masyarakat bahwa edukasi seks bukan berarti mengajarkan hal buruk, tapi justru untuk mencegah kehamilan yang tidak diinginkan, penyakit menular, dan kekerasan seksual. Edukasi ini penting agar remaja bisa menjaga diri. Keluarga, sekolah, dan tenaga kesehatan harus bekerja sama dalam memberi informasi yang benar dan sesuai usia.

3. Sejauh mana peran suami dalam mendukung kehamilan dan persalinan yang aman?

Peran suami sangat penting. Suami bisa membantu istri dalam memeriksakan kehamilan, memberi dukungan emosional, ikut membuat keputusan soal persalinan, dan membantu merawat bayi setelah lahir. Dengan dukungan dari suami, ibu hamil merasa lebih tenang dan sehat, sehingga persalinan juga bisa berjalan lebih aman.

Nama : Murni Nuraini Renngur

Npm : 01230000023

1. Apakah program KB di Indonesia sudah adil bagi laki-laki & perempuan?

Program Keluarga Berencana (KB) di Indonesia belum sepenuhnya adil bagi laki-laki dan perempuan, meskipun tujuannya baik. Secara historis, program ini cenderung lebih berfokus pada perempuan, dengan beban tanggung jawab KB lebih banyak diletakkan pada mereka. Namun, kesadaran akan pentingnya kesetaraan gender dalam KB semakin meningkat, dan upaya untuk melibatkan laki-laki lebih aktif dalam program ini sedang dilakukan.Berikut beberapa poin yang perlu diperhatikan Kekurangan Program KB yang Belum Adil Fokus pada Perempuan Sejarah program KB di Indonesia cenderung menempatkan beban utama pada perempuan dalam hal penggunaan alat kontrasepsi dan pengambilan keputusan terkait reproduksi.

Kurangnya Keterlibatan Laki-laki Partisipasi laki-laki dalam program KB masih rendah, terutama dalam penggunaan metode kontrasepsi pria.

2. Bagaimana cara mengurangi stigma terhadap remaja yang ingin mendapat edukasi seksualitas?

Untuk mengurangi stigma terhadap remaja yang ingin mendapat edukasi seksualitas, diperlukan beberapa langkah berikut Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya edukasi seksualitas yang sehat dan komprehensif agar tidak dipandang tabu atau negatif. Edukasi ini dianggap penting untuk kesehatan individu dan masyarakat secara keseluruhan. Memberikan edukasi seksualitas yang tepat dan sesuai usia secara menyeluruh (comprehensive sexuality education – CSE) di sekolah dan komunitas, yang mencakup kesehatan reproduksi, psikologi, etika, dan hubungan sosial. Program ini juga harus didukung oleh guru dan tenaga kesehatan yang terlatih serta memberikan materi secara ilmiah dan tanpa stigma

3. Sejauh mana peran suami dalam mendukung kehamilan & persalinan yang aman?

Peran suami dalam mendukung kehamilan dan persalinan yang aman sangat penting dan memiliki dampak signifikan bagi kesehatan fisik dan mental istri, serta kesejahteraan keluarga secara keseluruhan. Secara rinci, peran suami meliputi Dukungan emosional Suami memberikan rasa nyaman, keamanan, dan ketenangan kepada istri sepanjang kehamilan dan persalinan. Dukungan ini membantu mereduksi kecemasan, stres, dan risiko depresi prenatal pada ibu hamil,

Pendampingan aktif Suami disarankan mendampingi istri dalam pemeriksaan kehamilan, mengikuti kelas persiapan persalinan, dan menemani saat persalinan di fasilitas kesehatan.

Dukungan fisik dan material Suami berperan memastikan kebutuhan persalinan sudah siap, seperti perlengkapan ibu dan bayi, serta dokumen administrasi.

Nama : Murni Nuraini Renngur

Npm : 01230000023

1. Apakah program KB di Indonesia sudah adil bagi laki-laki & perempuan?

Program Keluarga Berencana (KB) di Indonesia belum sepenuhnya adil bagi laki-laki dan perempuan, meskipun tujuannya baik. Secara historis, program ini cenderung lebih berfokus pada perempuan, dengan beban tanggung jawab KB lebih banyak diletakkan pada mereka. Namun, kesadaran akan pentingnya kesetaraan gender dalam KB semakin meningkat, dan upaya untuk melibatkan laki-laki lebih aktif dalam program ini sedang dilakukan.Berikut beberapa poin yang perlu diperhatikan Kekurangan Program KB yang Belum Adil Fokus pada Perempuan Sejarah program KB di Indonesia cenderung menempatkan beban utama pada perempuan dalam hal penggunaan alat kontrasepsi dan pengambilan keputusan terkait reproduksi.

Kurangnya Keterlibatan Laki-laki Partisipasi laki-laki dalam program KB masih rendah, terutama dalam penggunaan metode kontrasepsi pria.

2. Bagaimana cara mengurangi stigma terhadap remaja yang ingin mendapat edukasi seksualitas?

Untuk mengurangi stigma terhadap remaja yang ingin mendapat edukasi seksualitas, diperlukan beberapa langkah berikut Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya edukasi seksualitas yang sehat dan komprehensif agar tidak dipandang tabu atau negatif. Edukasi ini dianggap penting untuk kesehatan individu dan masyarakat secara keseluruhan. Memberikan edukasi seksualitas yang tepat dan sesuai usia secara menyeluruh (comprehensive sexuality education – CSE) di sekolah dan komunitas, yang mencakup kesehatan reproduksi, psikologi, etika, dan hubungan sosial. Program ini juga harus didukung oleh guru dan tenaga kesehatan yang terlatih serta memberikan materi secara ilmiah dan tanpa stigma

3. Sejauh mana peran suami dalam mendukung kehamilan & persalinan yang aman?

Peran suami dalam mendukung kehamilan dan persalinan yang aman sangat penting dan memiliki dampak signifikan bagi kesehatan fisik dan mental istri, serta kesejahteraan keluarga secara keseluruhan. Secara rinci, peran suami meliputi Dukungan emosional Suami memberikan rasa nyaman, keamanan, dan ketenangan kepada istri sepanjang kehamilan dan persalinan. Dukungan ini membantu mereduksi kecemasan, stres, dan risiko depresi prenatal pada ibu hamil,

Pendampingan aktif Suami disarankan mendampingi istri dalam pemeriksaan kehamilan, mengikuti kelas persiapan persalinan, dan menemani saat persalinan di fasilitas kesehatan.

Dukungan fisik dan material Suami berperan memastikan kebutuhan persalinan sudah siap, seperti perlengkapan ibu dan bayi, serta dokumen administrasi.

Ragil Putri Wahyu Ningsih

01230000020

Soal Latihan

1. Apakah program KB di Indonesia sudah adil bagi laki-laki & perempuan?

Jawab:

Program Keluarga Berencana (KB) di Indonesia selama ini cenderung menempatkan perempuan sebagai sasaran utama. Hal ini terlihat dari banyaknya pilihan kontrasepsi yang ditujukan kepada perempuan, seperti pil KB, suntik, IUD, dan implan.

Sementara itu, partisipasi laki-laki dalam program KB masih sangat rendah, baik dari segi pemakaian kondom maupun tindakan vasektomi. Kondisi ini menunjukkan bahwa tanggung jawab pengendalian kelahiran masih belum dibagi secara adil antara laki-laki dan perempuan.

Ketidakadilan ini tidak hanya disebabkan oleh kurangnya promosi terhadap metode KB pria, tetapi juga karena adanya norma sosial dan budaya yang masih menganggap KB sebagai “urusan perempuan”. Padahal, keadilan gender dalam program KB sangat penting untuk mewujudkan kesetaraan dalam pengambilan keputusan reproduktif. Oleh karena itu, perlu ada edukasi dan kampanye yang mendorong keterlibatan aktif laki-laki dalam program KB, agar tanggung jawab keluarga dapat dipikul secara bersama.

2. Bagaimana cara mengurangi stigma terhadap remaja yang ingin mendapat edukasi seksualitas?

Jawab:

Stigma terhadap remaja yang ingin mendapatkan edukasi seksualitas sering kali muncul karena kurangnya pemahaman masyarakat mengenai tujuan pendidikan tersebut. Banyak yang menganggap pendidikan seks sebagai hal tabu atau dikhawatirkan dapat mendorong perilaku seksual bebas. Padahal, pendidikan seksualitas yang tepat justru bertujuan untuk membekali remaja dengan informasi yang benar mengenai tubuh, kesehatan reproduksi, relasi yang sehat, serta pencegahan risiko seperti kehamilan dini dan infeksi menular seksual.

Untuk mengurangi stigma ini, pendekatan harus dilakukan secara menyeluruh, melibatkan orang tua, guru, tokoh agama, dan media. Kurikulum pendidikan seksual yang sesuai usia dan budaya dapat membantu normalisasi topik ini di sekolah. Selain itu, pemanfaatan media digital yang ramah remaja dan berbasis bukti ilmiah dapat menjadi sarana edukasi yang efektif. Memberikan ruang aman dan terbuka bagi remaja untuk bertanya dan belajar tentang seksualitas akan meningkatkan kesadaran mereka dalam menjaga kesehatan dan mengambil keputusan yang bertanggung jawab.

3. Sejauh mana peran suami dalam mendukung kehamilan & persalinan yang aman?

Jawab:

Peran suami dalam mendukung kehamilan dan persalinan yang aman sangat penting dan tidak bisa diabaikan. Suami memiliki tanggung jawab untuk memberikan dukungan emosional kepada istrinya, terutama selama masa kehamilan yang penuh tantangan fisik dan mental. Selain itu, suami juga berperan dalam memastikan ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan yang cukup, seperti pemeriksaan rutin ke bidan atau dokter, asupan gizi yang baik, serta lingkungan yang kondusif untuk istirahat.

Tidak hanya itu, suami juga harus ikut terlibat dalam proses persiapan persalinan. Kehadiran suami saat konsultasi atau kelas prenatal bisa meningkatkan pemahaman bersama mengenai tanda-tanda bahaya kehamilan dan langkah-langkah darurat. Keterlibatan suami yang aktif akan memperkuat komunikasi dalam rumah tangga dan mendorong terciptanya keputusan yang cepat dan tepat dalam situasi kritis. Dengan demikian, kehadiran dan dukungan suami sangat menentukan keberhasilan proses kehamilan dan persalinan yang aman bagi ibu dan bayi.

Nama: Irene Amanda Chaterina

NPM: 01230000010 KESMAS

1. Apakah program KB di Indonesia sudah adil bagi laki-laki & perempuan?

Belum sepenuhnya adil. Selama ini, program KB cenderung lebih banyak menargetkan perempuan sebagai pengguna alat kontrasepsi, misalnya pil, suntik, implan, atau IUD. Sementara pilihan dan peran laki-laki terbatas, dan kadang kurang disorot dalam edukasi maupun pelaksanaannya. Padahal, KB itu harusnya jadi tanggung jawab bersama, bukan cuma urusan perempuan. Jadi perlu ada pendekatan yang lebih inklusif, supaya laki-laki juga punya akses, pengetahuan, dan peran aktif dalam program KB.

2. Bagaimana cara mengurangi stigma terhadap remaja yang ingin mendapat edukasi seksualitas?

Pertama, edukasi seksualitas harus dijelaskan sebagai bagian dari hak dasar kesehatan, bukan hal tabu atau “cuma buat orang dewasa”. Perlu pendekatan yang berbasis fakta dan empati, misalnya lewat kurikulum sekolah, konten digital, atau diskusi terbuka yang nggak menghakimi. Kedua, orang tua, guru, dan masyarakat perlu dilibatkan supaya mereka ngerti bahwa edukasi ini justru mencegah hal negatif seperti kehamilan tidak diinginkan atau infeksi menular seksual. Kalau lingkungan mendukung, stigma bisa pelan-pelan hilang.

3. Sejauh mana peran suami dalam mendukung kehamilan & persalinan yang aman?

Peran suami itu krusial banget. Nggak cuma soal finansial, tapi juga emosional dan pengambilan keputusan. Suami bisa bantu temani istri periksa kehamilan, kasih dukungan moral, dan ambil bagian dalam diskusi soal tempat bersalin, metode persalinan, sampai ASI eksklusif nanti. Kehamilan dan persalinan yang aman bukan cuma soal fisik, tapi juga soal rasa aman, dihargai, dan didampingi. Jadi kalau suami hadir dan aktif, kemungkinan komplikasi bisa ditekan dan pengalaman kehamilan jadi lebih positif.

Nama: Irene Amanda Chaterina

NPM: 01230000010 KESMAS

1. Apakah program KB di Indonesia sudah adil bagi laki-laki & perempuan?

Belum sepenuhnya adil. Selama ini, program KB cenderung lebih banyak menargetkan perempuan sebagai pengguna alat kontrasepsi, misalnya pil, suntik, implan, atau IUD. Sementara pilihan dan peran laki-laki terbatas, dan kadang kurang disorot dalam edukasi maupun pelaksanaannya. Padahal, KB itu harusnya jadi tanggung jawab bersama, bukan cuma urusan perempuan. Jadi perlu ada pendekatan yang lebih inklusif, supaya laki-laki juga punya akses, pengetahuan, dan peran aktif dalam program KB.

2. Bagaimana cara mengurangi stigma terhadap remaja yang ingin mendapat edukasi seksualitas?

Pertama, edukasi seksualitas harus dijelaskan sebagai bagian dari hak dasar kesehatan, bukan hal tabu atau “cuma buat orang dewasa”. Perlu pendekatan yang berbasis fakta dan empati, misalnya lewat kurikulum sekolah, konten digital, atau diskusi terbuka yang nggak menghakimi. Kedua, orang tua, guru, dan masyarakat perlu dilibatkan supaya mereka ngerti bahwa edukasi ini justru mencegah hal negatif seperti kehamilan tidak diinginkan atau infeksi menular seksual. Kalau lingkungan mendukung, stigma bisa pelan-pelan hilang.

3. Sejauh mana peran suami dalam mendukung kehamilan & persalinan yang aman?

Peran suami itu krusial banget. Nggak cuma soal finansial, tapi juga emosional dan pengambilan keputusan. Suami bisa bantu temani istri periksa kehamilan, kasih dukungan moral, dan ambil bagian dalam diskusi soal tempat bersalin, metode persalinan, sampai ASI eksklusif nanti. Kehamilan dan persalinan yang aman bukan cuma soal fisik, tapi juga soal rasa aman, dihargai, dan didampingi. Jadi kalau suami hadir dan aktif, kemungkinan komplikasi bisa ditekan dan pengalaman kehamilan jadi lebih positif.

Nama : Putri Rahma Dani

NPM : 01230000012

Prodi : S1 Kesehatan Masyarakat

1. Apakah program KB di Indonesia sudah adil bagi laki-laki & perempuan? Jawab: Menurut saya, program KB di Indonesia belum sepenuhnya adil bagi laki-laki dan perempuan. Hal ini terlihat dari masih dominannya penggunaan kontrasepsi yang dibebankan pada perempuan, seperti pil, suntik, dan IUD, sementara partisipasi laki-laki melalui kondom atau vasektomi masih sangat rendah. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya sosialisasi KB untuk pria serta adanya anggapan budaya bahwa urusan reproduksi adalah tanggung jawab perempuan. Padahal, jika laki-laki lebih dilibatkan, maka beban perempuan bisa berkurang dan program KB akan berjalan lebih seimbang serta efektif.

2. Bagaimana cara mengurangi stigma terhadap remaja yang ingin mendapat edukasi seksualitas? Jawab: Menurut saya, cara mengurangi stigma terhadap remaja yang ingin mendapat edukasi seksualitas adalah dengan mengubah cara pandang masyarakat bahwa pendidikan seks bukan hal tabu, melainkan bagian penting dari kesehatan. Edukasi bisa diberikan sejak dini dengan bahasa yang sesuai usia, sehingga tidak dianggap mengajarkan hal negatif, tetapi justru melindungi remaja dari risiko kehamilan tidak diinginkan maupun penyakit menular seksual. Selain itu, sekolah, tenaga kesehatan, dan orang tua perlu bekerja sama untuk menyediakan ruang diskusi yang aman dan tidak menghakimi, agar remaja merasa nyaman mencari informasi. Dengan begitu, stigma bisa berkurang dan remaja bisa lebih bertanggung jawab terhadap kesehatan reproduksinya.

3. Sejauh mana peran suami dalam mendukung kehamilan & persalinan yang aman? Jawab: Menurut saya, peran suami dalam mendukung kehamilan dan persalinan yang aman sangatlah penting karena tidak hanya sebatas sebagai pemberi keputusan, tetapi juga sebagai pendamping dan penyemangat bagi istri. Suami perlu terlibat sejak awal, mulai dari memeriksakan kehamilan secara rutin, memastikan kebutuhan gizi istri terpenuhi, hingga mendukung pilihan tempat persalinan yang aman. Kehadiran suami juga dapat memberikan rasa tenang dan mengurangi beban psikologis ibu hamil. Selain itu, dukungan finansial dan emosional dari suami akan membantu istri merasa lebih siap menghadapi proses persalinan. Dengan keterlibatan aktif suami, risiko komplikasi dapat ditekan dan keselamatan ibu serta bayi lebih terjamin.

NAMA: DESTIYANTI

NPM: 01230000011

PRODI: KESEHATAN MASYARAKAT

1. Apakah program KB di Indonesia sudah adil bagi laki-laki & perempuan?

Jawab: Program KB di Indonesia belum sepenuhnya adil bagi laki-laki dan perempuan karena pada kenyataannya, sebagian besar tanggung jawab masih dibebankan kepada perempuan. Meskipun secara konsep program ini terbuka untuk keduanya, namun dalam praktiknya perempuan lebih sering menjadi sasaran utama penggunaan alat kontrasepsi, seperti pil, suntik, dan implan. Sementara itu, keterlibatan laki-laki dalam program KB, seperti menggunakan kondom atau melakukan vasektomi, masih sangat rendah karena adanya stigma sosial, kurangnya informasi, dan anggapan bahwa urusan KB adalah tanggung jawab perempuan. Untuk mewujudkan keadilan, perlu ada peningkatan edukasi dan kampanye yang mendorong partisipasi aktif laki-laki dalam program KB serta menghapus pandangan bias gender yang masih kuat di masyarakat.

2. Bagaimana cara mengurangi stigma terhadap remaja yang ingin mendapat edukasi seksualitas?

Jawab: Menurut saya, cara mengurangi stigma terhadap remaja yang ingin mendapat edukasi seksualitas adalah dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa pendidikan seks penting untuk mencegah hal-hal yang merugikan seperti kehamilan di luar nikah dan penyakit menular seksual. Edukasi ini seharusnya dipandang sebagai bentuk perlindungan, bukan hal yang memalukan. Orang tua, guru, dan tokoh masyarakat perlu mendukung keterbukaan informasi yang sehat dan sesuai usia, agar remaja merasa aman untuk bertanya dan belajar tanpa takut dihakimi. Dengan pendekatan yang positif dan mendidik, stigma bisa perlahan hilang.

3. Sejauh mana peran suami dalam mendukung kehamilan & persalinan yang aman?

Jawab: Peran suami sangat penting dalam mendukung kehamilan dan persalinan yang aman. Menurut saya, suami bukan hanya berperan sebagai pencari nafkah, tetapi juga harus terlibat secara emosional dan fisik dalam proses kehamilan. Suami dapat mendampingi istri saat periksa kehamilan, membantu memenuhi kebutuhan gizi, memberikan dukungan moral, serta ikut mengambil keputusan yang berkaitan dengan kesehatan ibu dan bayi. Dukungan ini dapat membuat ibu merasa lebih tenang, aman, dan siap menjalani proses persalinan dengan lebih baik. Tanpa dukungan suami, ibu hamil bisa merasa terbebani secara fisik dan mental, yang berisiko terhadap keselamatan keduanya.

Nama: Muh Masya Mony

Npm: 01230000026

1. Apakah program KB di Indonesia sudah adil bagi laki laki dan perempuan?

Menurut saya sampai sekarang progam KB ini sangat berfokus pada perempuan untuk mengatur jarak kelahiran, jumlah anak, meningkatkan kesehatan reproduksi, dan kesejahteraan keluarga.Terdapat ketimpangan gender dalam program KB di Indonesia, di mana fokus historis lebih banyak pada perempuan. Metode kontrasepsi yang dipromosikan dan tersedia lebih banyak ditujukan untuk perempuan (pil KB, suntik KB, IUD).

Partisipasi laki-laki dalam program KB masih sangat rendah karena faktor-faktor seperti norma sosial yang membebankan tanggung jawab kehamilan pada perempuan, serta kurangnya edukasi dan akses informasi KB bagi laki-laki.

2. Bagaimana cara mengurangi stigma terhadap remaja yang ingin mendapat edukasi seksualitas?

Menurut saya Untuk mengurangi stigma seputar edukasi seksualitas pada remaja, diperlukan pendekatan multi-pihak yang melibatkan keluarga, sekolah, komunitas, dan pemerintah, dengan strategi yaitu edukasi dan sosialisasi yang komprehensif, membangun lingkungan yang ramah dan supporif, akses terhadap layanan kesehatan reproduksi Yan berkualitas. Dengan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan, stigma terhadap remaja yang ingin mendapatkan edukasi seksualitas dapat dikurangi dan menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan suportif bagi remaja.

3. Sejauh mana peran suami dalam mendukung kehamilan dan persalinan yang aman

Menurut saya Peran suami dalam mendukung kehamilan dan persalinan yang aman sangat penting dan meluas, melampaui sekadar pendampingan fisik. Dukungannya mencakup aspek fisik, emosional, dan praktis, yang secara signifikan memengaruhi kesehatan ibu dan bayi, dimana dukungan fisik Pendampingan selama pemeriksaan kehamilan Suami dapat menemani istri ke dokter atau bidan untuk pemeriksaan rutin, mencatat informasi penting, dan mengajukan pertanyaan. Kehadirannya memberikan dukungan moral dan memastikan istri merasa nyaman, Sedangkan Dukungan Emosional itu Memberikan rasa aman dan nyaman Kehamilan dan persalinan dapat menimbulkan kecemasan dan ketakutan. Suami berperan penting dalam memberikan rasa aman, mengurangi stres, dan mendukung istri secara emosional.

Nama: Muh Masya Mony

Npm: 01230000026

Prodi: S1 Kesehatan masyarakat

1 Apakah program KB di Indonesia sudah adil bagi laki-laki & perempuan?

Menurut saya Program KB ini sangat bertujuan untuk mengatur jarak kelahiran, jumlah anak, meningkatkan kesehatan reproduksi, dan kesejahteraan keluarga.terdapat ketimpangan gender dalam program KB di Indonesia, di mana fokus historis lebih banyak pada perempuan. Metode kontrasepsi yang dipromosikan dan tersedia lebih banyak ditujukan untuk perempuan (pil KB, suntik KB, IUD).

Partisipasi laki-laki dalam program KB masih sangat rendah karena faktor-faktor seperti norma sosial yang membebankan tanggung jawab kehamilan pada perempuan, serta kurangnya edukasi dan akses informasi KB bagi laki-laki.

2.Bagaimana cara mengurangi stigma terhadap remaja yang ingin mendapat edukasi seksualitas?

Menurut saya Untuk mengurangi stigma seputar edukasi seksualitas pada remaja, diperlukan pendekatan multi-pihak yang melibatkan keluarga, sekolah, komunitas, dan pemerintah, dengan strategi yaitu edukasi dan sosialisasi yang komprehensif, membangun lingkungan yang ramah dan supporif, akses terhadap layanan kesehatan reproduksi Yan berkualitas. Dengan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan, stigma terhadap remaja yang ingin mendapatkan edukasi seksualitas dapat dikurangi dan menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan suportif bagi remaja.

3. Sejauh mana peran suami dalam mendukung kehamilan & persalinan yang aman?

Menurut saya Peran suami dalam mendukung kehamilan dan persalinan yang aman sangat penting dan meluas, melampaui sekadar pendampingan fisik. Dukungannya mencakup aspek fisik, emosional, dan praktis, yang secara signifikan memengaruhi kesehatan ibu dan bayi, dimana dukungan fisik Pendampingan selama pemeriksaan kehamilan Suami dapat menemani istri ke dokter atau bidan untuk pemeriksaan rutin, mencatat informasi penting, dan mengajukan pertanyaan. Kehadirannya memberikan dukungan moral dan memastikan istri merasa nyaman. Sedangkan Dukungan Emosional itu Memberikan rasa aman dan nyaman Kehamilan dan persalinan dapat menimbulkan kecemasan dan ketakutan. Suami berperan penting dalam memberikan rasa aman, mengurangi stres, dan mendukung istri secara emosional.

Nama: Muh Masya Mony

Npm: 01230000026

Prodi: S1 kesehatan masyarakat

1. Apakah program KB di Indonesia sudah adil bagi laki-laki & perempuan?

Menurut saya Program KB ini sangat bertujuan untuk mengatur jarak kelahiran, jumlah anak, meningkatkan kesehatan reproduksi, dan kesejahteraan keluarga.

Terdapat ketimpangan gender dalam program KB di Indonesia, di mana fokus historis lebih banyak pada perempuan.

Metode kontrasepsi yang dipromosikan dan tersedia lebih banyak ditujukan untuk perempuan (pil KB, suntik KB, IUD).

Partisipasi laki-laki dalam program KB masih sangat rendah karena faktor-faktor seperti norma sosial yang membebankan tanggung jawab kehamilan pada perempuan, serta kurangnya edukasi dan akses informasi KB bagi laki-laki.

2. Bagaimana cara mengurangi stigma terhadap remaja yang ingin mendapat edukasi seksualitas?

Menurut saya Untuk mengurangi stigma seputar edukasi seksualitas pada remaja, diperlukan pendekatan multi-pihak yang melibatkan keluarga, sekolah, komunitas, dan pemerintah, dengan strategi yaitu edukasi dan sosialisasi yang komprehensif, membangun lingkungan yang ramah dan supporif, akses terhadap layanan kesehatan reproduksi Yan berkualitas. Dengan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan, stigma terhadap remaja yang ingin mendapatkan edukasi seksualitas dapat dikurangi dan menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan suportif bagi remaja.

3. Sejauh mana peran suami dalam mendukung kehamilan & persalinan yang aman?

Menurut saya Peran suami dalam mendukung kehamilan dan persalinan yang aman sangat penting dan meluas, melampaui sekadar pendampingan fisik. Dukungannya mencakup aspek fisik, emosional, dan praktis, yang secara signifikan memengaruhi kesehatan ibu dan bayi, dimana dukungan fisik Pendampingan selama pemeriksaan kehamilan Suami dapat menemani istri ke dokter atau bidan untuk pemeriksaan rutin, mencatat informasi penting, dan mengajukan pertanyaan. Kehadirannya memberikan dukungan moral dan memastikan istri merasa nyaman. Sedangkan Dukungan Emosional itu Memberikan rasa aman dan nyaman Kehamilan dan persalinan dapat menimbulkan kecemasan dan ketakutan. Suami berperan penting dalam memberikan rasa aman, mengurangi stres, dan mendukung istri secara emosional.

Nama : Sartina H Djailan

NPM : 01230000005

1. Apakah program KB di Indonesia sudah adil bagi laki-laki & perempuan?

Jawaban:

Program KB di Indonesia belum sepenuhnya adil bagi laki-laki dan perempuan. Meskipun program KB diperuntukkan bagi keduanya, kenyataannya partisipasi laki-laki masih sangat rendah, hanya sekitar 1,1% yang ikut menggunakan KB, sementara sebagian besar beban penggunaan kontrasepsi jatuh pada perempuan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain stigma sosial, budaya patriarki, serta pandangan tradisional yang menganggap kontrasepsi adalah urusan perempuan. Kondisi ini menyebabkan perempuan sering kehilangan kontrol atas tubuh dan keputusan reproduksinya. Oleh karena itu, keterlibatan laki-laki dalam program KB perlu ditingkatkan agar terjadi pembagian tanggung jawab yang lebih adil dan kesetaraan gender dalam program KB dapat terwujud.

2. Bagaimana cara mengurangi stigma terhadap remaja yang ingin mendapat edukasi seksualitas?

Jawaban:

Untuk mengurangi stigma terhadap remaja yang ingin mendapatkan edukasi seksualitas, diperlukan pendekatan yang mengedepankan komunikasi terbuka dan edukasi yang inklusif serta berbasis pada fakta kesehatan reproduksi. Cara-cara yang dapat dilakukan antara lain:

Melibatkan orang tua, guru, dan tokoh masyarakat dalam memberikan edukasi untuk mengurangi prasangka negatif.

Menyediakan materi edukasi yang sesuai usia dan budaya yang sensitif terhadap kebutuhan remaja.

Mengintegrasikan edukasi seksualitas dalam kurikulum sekolah secara formal untuk meningkatkan pemahaman yang benar.

Menggunakan media sosial dan kampanye publik untuk menormalisasi pembahasan seksualitas secara sehat dan positif.

Memberikan pelatihan kepada tenaga pendidik agar paham dan tidak menghakimi remaja yang membutuhkan edukasi seksualitas.

3. Sejauh mana peran suami dalam mendukung kehamilan & persalinan yang aman?

Jawaban:

Peran suami sangat penting dalam mendukung kehamilan dan persalinan yang aman. Suami dapat berkontribusi secara aktif dengan:

Mendukung keputusan istri dalam penggunaan metode kontrasepsi yang aman dan sesuai kebutuhan.

Membantu menjaga kesehatan istri selama kehamilan dengan mendampingi saat pemeriksaan kehamilan dan memberikan dukungan emosional.

Membantu mempersiapkan fasilitas dan kebutuhan persalinan yang aman.

Mengurangi beban psikologis dan fisik istri dengan berbagi tanggung jawab dalam keluarga.

Berperan sebagai partner dalam pengambilan keputusan terkait reproduksi dan kesehatan keluarga.

Dengan keterlibatan suami yang aktif dan positif, risiko komplikasi kehamilan dan persalinan dapat diminimalisir, serta kesejahteraan ibu dan bayi lebih terjamin

Nama : Adriana Radu Pala

Npm : 01230000016

Prodi : kesehatan masyarakat

1. Apakah program KB di Indonesia sudah adil bagi laki-laki & perempuan?

Belum sepenuhnya adil. Program Keluarga Berencana (KB) di Indonesia masih sangat berfokus pada perempuan, terutama dalam hal penggunaan alat kontrasepsi. Data menunjukkan bahwa mayoritas pengguna KB adalah perempuan (seperti pil, suntik, IUD, implan), sedangkan partisipasi laki-laki masih rendah (misalnya penggunaan kondom atau vasektomi). Hal ini dipengaruhi oleh minimnya edukasi, budaya patriarki, serta kurangnya promosi kontrasepsi pria. Untuk mencapai keadilan gender, perlu adanya peningkatan edukasi, promosi kontrasepsi pria, dan keterlibatan aktif laki-laki dalam pengambilan keputusan reproduksi.

2. Bagaimana cara mengurangi stigma terhadap remaja yang ingin mendapat edukasi seksualitas?

• Pendidikan berbasis fakta dan nilai: Menyampaikan edukasi seksualitas sebagai bagian dari pendidikan kesehatan, bukan hal tabu.

• Libatkan orang tua dan guru: Meningkatkan pemahaman orang dewasa agar mendukung kebutuhan informasi remaja.

• Gunakan media sosial & digital: Platform yang disukai remaja dapat menjadi sarana edukasi yang lebih diterima.

• Normalisasi percakapan: Mengintegrasikan isu seksualitas ke dalam diskusi yang wajar di sekolah atau komunitas.

• Pendekatan non-menghakimi: Penyuluh, guru, dan tenaga kesehatan perlu bersikap terbuka dan ramah remaja.

3. Sejauh mana peran suami dalam mendukung kehamilan & persalinan yang aman?

• Peran suami sangat penting dan mencakup:

• Dukungan emosional & psikologis: Memberikan rasa aman dan nyaman selama kehamilan.

• Keterlibatan dalam pemeriksaan kehamilan (ANC): Menemani istri saat kontrol dan memahami kondisi kehamilan.

• Membantu pengambilan keputusan: Terlibat dalam memilih tempat persalinan, tenaga kesehatan, dan rencana kelahiran.

• Mendukung perawatan setelah persalinan: Seperti membantu mengurus bayi dan pemulihan ibu.

• Penyediaan finansial & logistik: Menyiapkan biaya persalinan dan transportasi saat kondisi darurat.

1. Apakah program KB di Indonesia sudah adil bagi laki-laki & perempuan?

= Kalau dari pandangan saya, program KB di Indonesia masih belum benar-benar adil. Kebanyakan yang pakai alat kontrasepsi tuh perempuan, sementara peran laki-laki masih minim. Padahal, KB itu tanggung jawab bersama, bukan cuma urusan satu pihak aja.

2. Bagaimana cara mengurangi stigma terhadap remaja yang ingin mendapat edukasi seksualitas?

= Menurut saya, cara ngurangin stigma ke remaja soal edukasi seksualitas itu harus dimulai dari lingkungan yang suportif. Orang tua, guru, dan tenaga kesehatan harus bisa buka ruang ngobrol yang aman dan nyaman, biar remaja nggak takut atau malu buat cari tahu hal yang sebenarnya penting banget buat mereka.

3. Sejauh mana peran suami dalam mendukung kehamilan & persalinan yang aman?

= Kalau saya jadi suami, saya rasa peran laki-laki itu besar banget dalam mendampingi istri saat hamil dan melahirkan. Nggak cukup cuma kasih nafkah, tapi juga harus hadir secara emosional (mendengarkan), temenin ke dokter, dan bareng-bareng ambil keputusan biar semuanya aman dan lancar.

1. Apakah program KB di Indonesia sudah adil bagi laki-laki & perempuan?

= Kalau dari pandangan saya, program KB di Indonesia masih belum benar-benar adil. Kebanyakan yang pakai alat kontrasepsi tuh perempuan, sementara peran laki-laki masih minim. Padahal, KB itu tanggung jawab bersama, bukan cuma urusan satu pihak aja.

2. Bagaimana cara mengurangi stigma terhadap remaja yang ingin mendapat edukasi seksualitas?

= Menurut saya, cara ngurangin stigma ke remaja soal edukasi seksualitas itu harus dimulai dari lingkungan yang suportif. Orang tua, guru, dan tenaga kesehatan harus bisa buka ruang ngobrol yang aman dan nyaman, biar remaja nggak takut atau malu buat cari tahu hal yang sebenarnya penting banget buat mereka.

3. Sejauh mana peran suami dalam mendukung kehamilan & persalinan yang aman?

= Sebenernya sangat penting, saya rasa peran laki-laki itu besar banget dalam mendampingi istri saat hamil dan melahirkan. Nggak cukup cuma kasih nafkah, tapi juga harus hadir secara emosional (mendengarkan), temenin ke dokter, dan bareng-bareng ambil keputusan supaya semuanya aman dan lancar.

1. Apakah program KB di Indonesia sudah adil bagi laki-laki & perempuan?

= Kalau dari pandangan saya, program KB di Indonesia masih belum benar-benar adil. Kebanyakan yang pakai alat kontrasepsi tuh perempuan, sementara peran laki-laki masih minim. Padahal, KB itu tanggung jawab bersama, bukan cuma urusan satu pihak aja.

2. Bagaimana cara mengurangi stigma terhadap remaja yang ingin mendapat edukasi seksualitas?

= Menurut saya, cara ngurangin stigma ke remaja soal edukasi seksualitas itu harus dimulai dari lingkungan yang suportif. Orang tua, guru, dan tenaga kesehatan harus bisa buka ruang ngobrol yang aman dan nyaman, biar remaja nggak takut atau malu buat cari tahu hal yang sebenarnya penting banget buat mereka.

3. Sejauh mana peran suami dalam mendukung kehamilan & persalinan yang aman?

= Sebenernya sangat penting, saya rasa peran laki-laki itu besar banget dalam mendampingi istri saat hamil dan melahirkan. Nggak cukup cuma kasih nafkah, tapi juga harus hadir secara emosional (mendengarkan), temenin ke dokter, dan bareng-bareng ambil keputusan supaya semuanya aman dan lancar.

Nama: Muammar Rafli

NIM: 01230000008

1. Apakah program KB di Indonesia sudah adil bagi laki-laki & perempuan?

Selama ini yang saya lihat untuk program kb belum sepenuhnya adil, dikarenakan lebih banyak promosi KB yang hanya menyasar perempuan dan kurang menyasar laki – laki. Hal ini dibuktikan ketika kabar bansos dikaitkan dengan vasektomi, masih banyak orang yang belum mengetahui hal vasektomi itu. Berbeda dengan kondom yang kurang digunakan dengan alasan kurang nyaman dan enggan membeli dikarenakan malu.

2. Bagaimana cara mengurangi stigma terhadap remaja yang ingin mendapat edukasi seksualitas?

Salah satu upaya untuk mengurangi stigma negatif adalah melalui edukasi di lingkungan sekolah, karena sekolah merupakan tempat yang relatif netral, seumuran/sebaya dan dapat menjangkau semua siswa. Selain itu, penyuluhan juga dapat dilakukan melalui kegiatan di Posyandu Remaja. Pendekatan ini dinilai efektif karena melibatkan teman sebaya sebagai fasilitator atau disebut tutor sebaya namun tetap diawasi oleh ahli terlebih ahli Kespro yang bisa didatangi dari Dinkes, Puskesmas atau kampus. Teman yang memiliki karakter dan pengalaman serupa dengan peserta. Hal ini membantu menciptakan suasana yang nyaman dan terbuka, serta mengurangi kemungkinan munculnya stigma negatif, terutama dari orang tua yang mungkin belum sepenuhnya memahami isu seksualitas remaja namun tetap ingin terlihat mengerti.

3. Sejauh mana peran suami dalam mendukung kehamilan & persalinan yang aman?

Peran suami memiliki arti penting dalam proses persalinan, terutama dalam memberikan dukungan emosional dan psikologis kepada ibu. Salah satu bentuk dukungan yang bisa diberikan adalah dengan mendampingi istri saat pemeriksaan kehamilan. Kehadiran suami dalam kunjungan rutin ke dokter kandungan menunjukkan bahwa kehamilan merupakan tanggung jawab bersama. Selain itu, suami dapat berperan aktif dengan mengajukan pertanyaan kepada dokter, mencatat informasi penting, serta memastikan seluruh anjuran medis dijalankan dengan baik.

Namun demikian, tidak semua ibu hamil bisa memperoleh dukungan langsung dari suami. Beberapa kondisi tertentu seperti penugasan dinas luar kota yang membuat suami tidak dapat hadir pada pemeriksaan atau saat proses persalinan, hingga situasi duka seperti suami meninggal dunia saat masa kehamilan, menjadi kendala dalam

.

Nama : Fadhilah Husna

NPM : 01230000007

Prodi : S1 Kesehatan Masyarakat

1. Apakah program KB di Indonesia sudah adil bagi laki-laki & perempuan?

Jawab : menurut saya, program Keluarga Berencana (KB) di Indonesia masih belum sepenuhnya adil bagi laki-laki dan perempuan, karena mayoritas beban penggunaan alat kontrasepsi masih lebih banyak ditanggung oleh perempuan, sementara partisipasi laki-laki, seperti penggunaan kondom atau vasektomi, masih rendah akibat kurangnya edukasi serta adanya stigma sosial.

2. Bagaimana cara mengurangi stigma terhadap remaja yang ingin mendapat edukasi seksualitas?

Jawab : Untuk mengurangi stigma terhadap remaja yang ingin mendapatkan edukasi seksualitas, diperlukan pendekatan yang berbasis hak asasi dan kesehatan dengan melibatkan orang tua, guru, dan tokoh masyarakat agar pendidikan seks dianggap sebagai upaya perlindungan, bukan hal tabu, serta menyosialisasikan bahwa informasi ini penting untuk mencegah kekerasan seksual, kehamilan dini, dan penyakit menular seksual.

3. Sejauh mana peran suami dalam mendukung kehamilan & persalinan yang aman?

Jawab : Peran suami dalam mendukung kehamilan dan persalinan yang aman sangat penting, mulai dari keterlibatan dalam pemeriksaan kehamilan, mendampingi saat persalinan, hingga memastikan istri mendapatkan nutrisi dan istirahat yang cukup, karena dukungan emosional, finansial, dan fisik dari suami berpengaruh besar terhadap kesehatan ibu dan bayi.

Nama : Fadhilah Husna

NPM : 01230000007

Prodi : S1 Kesehatan Masyarakat

1. Apakah program KB di Indonesia sudah adil bagi laki-laki & perempuan?

Jawab : Menurut saya, Program Keluarga Berencana (KB) di Indonesia masih belum sepenuhnya adil bagi laki-laki dan perempuan, karena mayoritas beban penggunaan alat kontrasepsi masih lebih banyak ditanggung oleh perempuan, sementara partisipasi laki-laki, seperti penggunaan kondom atau vasektomi, masih rendah akibat kurangnya edukasi serta adanya stigma sosial.

2. Bagaimana cara mengurangi stigma terhadap remaja yang ingin mendapat edukasi seksualitas?

Jawab : Untuk mengurangi stigma terhadap remaja yang ingin mendapatkan edukasi seksualitas, diperlukan pendekatan yang berbasis hak asasi dan kesehatan dengan melibatkan orang tua, guru, dan tokoh masyarakat agar pendidikan seks dianggap sebagai upaya perlindungan, bukan hal tabu, serta menyosialisasikan bahwa informasi ini penting untuk mencegah kekerasan seksual, kehamilan dini, dan penyakit menular seksual.

3. Sejauh mana peran suami dalam mendukung kehamilan & persalinan yang aman?

Jawab : Peran suami dalam mendukung kehamilan dan persalinan yang aman sangat penting, mulai dari keterlibatan dalam pemeriksaan kehamilan, mendampingi saat persalinan, hingga memastikan istri mendapatkan nutrisi dan istirahat yang cukup, karena dukungan emosional, finansial, dan fisik dari suami berpengaruh besar terhadap kesehatan ibu dan bayi.

Nama : Theresia Yuliana T.P

NPM : 01230000003

1. Apakah program KB di Indonesia sudah adil bagi laki-laki & perempuan?

=> Menurut saya, belum sepenuhnya adil bagi laki-laki & perempuan. karena di Indonesia sendiri program KB (Keluarga Berencana) masih yang tergolong membebankan tanggung jawab untuk KB itu kepada perempuan saja. Sementara partisipasi dari laki-laki (misal melalui vasektomi atau kondom) masih sangat rendah. Hal tersebut dipengaruhi oleh kurangnya edukasi tentang metode KB bagi laki-laki, masih adanya stigma budaya yang menganggap KB bukan tanggung jawab dari laki-laki.

2. Bagaimana cara mengurangi stigma terhadap remaja yang ingin mendapat edukasi seksualitas?

=> mengurangi stigma ini banyak sekali caranya, beberapa diantaranya adalah melakukan pendekatan edukatif, budaya, dan kebijakan. lalu juga sekolah dan lembaga kesehatan perlu adanya menyediakan pendidikan seksualitas yang ilmiah, komprehensif, dan bebas dari penghakiman. Orang tua dan guru juga harus diberi pelatihan supaya mampu menjadi sumber informasi yang aman bagi remaja untuk mendapatkan edukasi seksualitas. menyediakan layanan ramah remaja di puskesmas atau posyandu contoh melakukan konseling dan memberikan informasi tanpa diskriminasi atau penghakiman. dan mungkin juga dapat dilakukan kampanye publik atau edukasi berbasis fakta dan budaya lokal dengan tujuan masyarakat dapat memahami bahwa edukasi seks tidak mendorong perilaku seksual bebas, tetapi melindungi remaja dari risiko kehamilan tidak diinginkan dan infeksi penyakit menular seksual.

3. Sejauh mana peran suami dalam mendukung kehamilan & persalinan yang aman?

=> Peran suami disaat seperti ini sangatlah penting. Dengan adanya dukungan dari suami dapat meningkatkan akses ibu hamil ke layanan kesehatan, mempercepat pengambilan keputusan saat komplikasi atau urgent dan menurunkan risiko kematian pada ibu dan bayi. Namun, faktanya masih banyak suami yang tidak dilibatkan atau kurang tanggung jawabnya dalam hal ini. Mungkin dengan diadakannya penyuluhan atau arahan dari pihak posyandu, kader kesehatan, pihak medis dapat menekankan pentingnya keterlibatan suami dalam hal ini.

Nama: Marifatulah

NPM: 01230000009

Prodi: S1 Kesehatan Masyarakat

1. Apakah program KB di Indonesia sudah adil bagi laki-laki & perempuan?

Belum sepenuhnya adil. Menurut saya selama ini, program KB di Indonesia lebih banyak ditujukan kepada perempuan. Misalnya, alat kontrasepsi seperti pil, suntik, dan IUD lebih banyak dikenalkan untuk perempuan, sedangkan laki-laki hanya sedikit pilihan seperti kondom atau vasektomi (yang masih dianggap tabu). Padahal, tanggung jawab KB seharusnya dibagi rata antara pasangan. Jadi, untuk bisa adil, laki-laki juga perlu lebih dilibatkan dalam sosialisasi dan akses KB.

2. Bagaimana cara mengurangi stigma terhadap remaja yang ingin mendapat edukasi seksualitas?

Caranya bisa dengan edukasi dari keluarga, dari sekolah, dan media. Kita perlu ubah cara pandang bahwa edukasi seks itu bukan hal tabu, tapi bagian dari pengetahuan penting untuk menjaga kesehatan dan keselamatan diri. Orang tua dan guru sebaiknya diajak untuk membuka ruang diskusi yang aman bagi remaja, tanpa menghakimi. Media sosial juga bisa dimanfaatkan untuk menyebarkan informasi yang benar dan positif soal seksualitas. Kalau makin banyak yang paham, stigma akan perlahan hilang.

3. Sejauh mana peran suami dalam mendukung kehamilan & persalinan yang aman?

Peran suami itu sangat penting dan tidak hanya jadi pendamping. Suami harus terlibat aktif, mulai dari menemani saat periksa kehamilan, bantu jaga kondisi fisik dan mental istri, sampai ikut ambil keputusan soal persalinan. Dukungan emosional juga penting banget karena bisa berpengaruh ke kesehatan ibu dan bayi. Jadi, bukan hanya tugas istri saja, tapi ini tanggung jawab bersama sebagai orang tua.

Nama : Rizky Ade Lina

NPM : 01230000014

1. Program Keluarga Berencana (KB) di Indonesia hingga saat ini belum sepenuhnya adil bagi laki-laki dan perempuan. Meski secara prinsip ditujukan bagi seluruh pasangan usia subur, implementasinya masih banyak berfokus pada perempuan, baik dalam hal edukasi, promosi, maupun pemakaian alat kontrasepsi. Laki-laki cenderung kurang dilibatkan, dan metode KB untuk pria seperti kondom atau vasektomi masih minim digunakan, sebagian karena kurangnya informasi serta adanya stigma sosial. Untuk mencapai keadilan gender dalam program KB, perlu ada upaya lebih aktif dalam melibatkan laki-laki sebagai bagian dari tanggung jawab bersama dalam perencanaan keluarga.

2. Mengurangi stigma terhadap remaja yang ingin mendapatkan edukasi seksualitas dapat dilakukan melalui pendekatan edukatif yang tepat dan inklusif. Edukasi seksualitas perlu diberikan secara ilmiah dan sesuai usia dalam lingkungan sekolah, didukung oleh komunikasi terbuka antara remaja, orang tua, dan guru. Selain itu, penyampaian informasi melalui media sosial dan layanan kesehatan yang ramah remaja sangat penting agar mereka merasa aman dan tidak dihakimi. Penting juga untuk melibatkan tokoh masyarakat dan pembuat kebijakan agar edukasi seksualitas tidak lagi dianggap tabu, melainkan sebagai bagian dari pemenuhan hak kesehatan remaja.

3. Peran suami dalam mendukung kehamilan dan persalinan yang aman sangat penting, baik dari aspek emosional, fisik, maupun finansial. Suami yang terlibat secara aktif, seperti mendampingi istri saat pemeriksaan kehamilan, memfasilitasi akses layanan kesehatan, serta memberikan dukungan moral, akan sangat membantu menjaga kesehatan ibu dan janin. Keterlibatan suami juga berkontribusi dalam pengambilan keputusan penting terkait persalinan dan perawatan pasca-melahirkan. Dengan dukungan suami, risiko komplikasi dapat dikurangi dan proses kehamilan hingga persalinan dapat berlangsung lebih aman dan nyaman.

Nama : Aliyah Nur Rokhmah

NPM : 01230000015

1. Apakah program KB di Indonesia sudah adil bagi laki-laki & perempuan?

Menurut saya belum sepenuhnya adil.

Mayoritas program Keluarga Berencana (KB) di Indonesia masih lebih banyak menargetkan perempuan, baik dari segi promosi, pelayanan, maupun penggunaan alat kontrasepsi. Data BKKBN menunjukkan bahwa lebih dari 90% peserta KB aktif adalah perempuan, sementara keterlibatan laki-laki masih sangat minim.

Mengapa ini terjadi?

Kurangnya edukasi dan kampanye tentang kontrasepsi pria (seperti kondom atau vasektomi).

Adanya mitos dan stigma bahwa tanggung jawab KB adalah urusan perempuan.

Minimnya fasilitas dan tenaga kesehatan yang mendukung KB pria.

Solusi:

Meningkatkan kesadaran bahwa KB adalah tanggung jawab bersama.

Memberikan edukasi dan akses layanan KB yang setara bagi laki-laki dan perempuan.

Melibatkan laki-laki dalam penyuluhan KB di tingkat keluarga dan masyarakat.

2. Bagaimana cara mengurangi stigma terhadap remaja yang ingin mendapat edukasi seksualitas?

Stigma bisa dikurangi lewat pendekatan yang terbuka, berbasis fakta, dan tanpa menghakimi.

Langkah-langkahnya:

Normalisasi pendidikan seksualitas sejak dini dalam kurikulum sekolah dengan pendekatan yang sesuai usia.

Libatkan orang tua dan guru agar menjadi sumber informasi yang aman dan positif.

Gunakan media sosial dan kampanye digital untuk menyebarkan informasi seksualitas yang benar dan menarik bagi remaja.

Latih tenaga pendidik dan tenaga kesehatan agar mampu berbicara soal seksualitas secara inklusif dan empatik.

Ganti narasi tabu dengan narasi hak, yaitu hak remaja untuk tahu, menjaga diri, dan membuat keputusan sehat.

3. Sejauh mana peran suami dalam mendukung kehamilan & persalinan yang aman?

Peran suami sangat penting dan krusial untuk memastikan kehamilan dan persalinan yang aman.

Bentuk dukungan suami bisa berupa:

Emosional: Mendampingi istri saat periksa kehamilan, memahami perubahan fisik dan psikis istri.

Fisik: Membantu pekerjaan rumah, memastikan istri cukup istirahat dan nutrisi.

Finansial: Menyediakan biaya kontrol kehamilan dan persalinan.

Pengambilan keputusan: Ikut serta dalam diskusi mengenai tempat bersalin, metode persalinan, atau tindakan darurat.

Pemahaman medis: Mengenal tanda bahaya kehamilan & tahu ke mana harus mencari pertolongan.

Dengan dukungan penuh dari suami, risiko komplikasi bisa ditekan, serta kesehatan ibu dan bayi akan lebih terjamin.

1. Apakah program KB di Indonesia sudah adil bagi laki-laki & perempuan?

= Kalau dari pandangan saya, program KB di Indonesia masih belum benar-benar adil. Kebanyakan yang pakai alat kontrasepsi tuh perempuan, sementara peran laki-laki masih minim. Padahal, KB itu tanggung jawab bersama, bukan cuma urusan satu pihak aja.

2. Bagaimana cara mengurangi stigma terhadap remaja yang ingin mendapat edukasi seksualitas?

= Menurut saya, cara ngurangin stigma ke remaja soal edukasi seksualitas itu harus dimulai dari lingkungan yang suportif. Orang tua, guru, dan tenaga kesehatan harus bisa buka ruang ngobrol yang aman dan nyaman, biar remaja nggak takut atau malu buat cari tahu hal yang sebenarnya penting banget buat mereka.

3. Sejauh mana peran suami dalam mendukung kehamilan & persalinan yang aman?

= Sebenarnya sangat penting, saya rasa peran laki-laki itu besar banget dalam mendampingi istri saat hamil dan melahirkan. Nggak cukup cuma kasih nafkah, tapi juga harus hadir secara emosional (mendengarkan), temenin ke dokter, dan bareng-bareng ambil keputusan biar semuanya aman dan lancar.

1. Apakah program KB di Indonesia sudah adil bagi laki-laki & perempuan?

= Kalau dari pandangan saya, program KB di Indonesia masih belum benar-benar adil. Kebanyakan yang pakai alat kontrasepsi tuh perempuan, sementara peran laki-laki masih minim. Padahal, KB itu tanggung jawab bersama, bukan cuma urusan satu pihak aja.

2. Bagaimana cara mengurangi stigma terhadap remaja yang ingin mendapat edukasi seksualitas?

= Menurut saya, cara ngurangin stigma ke remaja soal edukasi seksualitas itu harus dimulai dari lingkungan yang suportif. Orang tua, guru, dan tenaga kesehatan harus bisa buka ruang ngobrol yang aman dan nyaman, biar remaja nggak takut atau malu buat cari tahu hal yang sebenarnya penting banget buat mereka.

3. Sejauh mana peran suami dalam mendukung kehamilan & persalinan yang aman?

= Sebenarnya sangat penting, saya rasa peran laki-laki itu besar banget dalam mendampingi istri saat hamil dan melahirkan. Nggak cukup cuma kasih nafkah, tapi juga harus hadir secara emosional (mendengarkan), temenin ke dokter, dan bareng-bareng ambil keputusan biar semuanya aman dan lancar.